筷子名字的变迁

2年前 (2023-01-12)

0 点赞

0 收藏

0 评论

147 已阅读

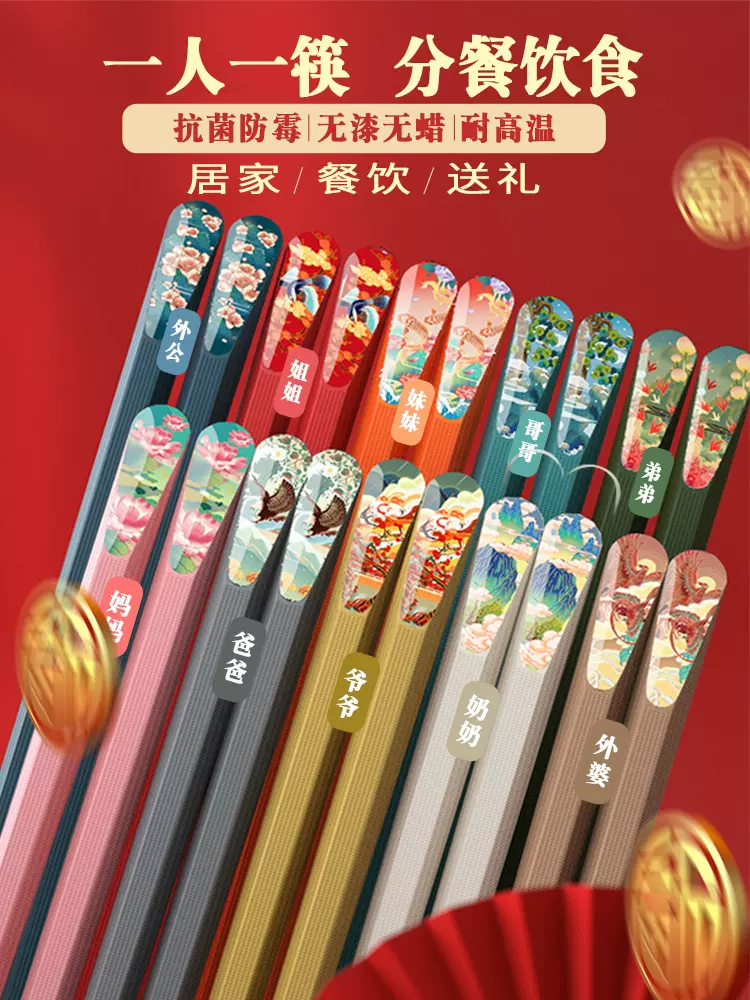

从《韩非子》的《喻老》中有记载:"昔者纣为象箸,而箕子怖.",可以得知早在公元前11世纪,中国就已经出现了由象牙精工制造的筷子.筷子有多种名称,先秦时期称"挟",也作"荚",秦汉时期称"箸".《礼记》中记载:"羹之有菜者用梜",郑玄对之注释:"挟,犹箸也,今人谓箸为挟提."到了汉代,史学家司马迁写《史记》时,称商纣时期的筷子为"箸".两汉时期出现了箸的繁体字"筯"字.到了唐代,"筯"与"箸"通用.虽然从唐到清皆统一称筷子为"箸".但到了明代筷子的名称由"箸"开始向"筷"转变,部分地区和人群开始用"筷子"而非"箸".最初的原因是因为吴中地区的船民和渔民忌讳"箸",故见了"箸"反其道叫"快子".后因为世俗文学的盛行和外来文化的翻译等问题最终使"筷子"成为最广泛最主要的称呼方式.本文针对与筷子名称的演变历程和由"箸"到"筷子"的演变原因加以研究和论述.

还有明陆容《菽园杂记》云:吴俗舟人讳说,“住”与“箸”谐音,故改“箸为快儿”。因为吴中船民和渔民特别忌讳“箸”,他们最怕船“住”,船停住了,行船者也就没生意,他们更怕船“蛀”,木船“蛀”了漏水如何捕鱼。

在这种迷信谐音的思想指导下,故见了“箸”反其道叫“快子”,以图吉利。明人李豫亨在《推蓬寤语》中说得更明白:“世有讳恶字而呼为美字者,如立箸讳滞,呼为快子。今因流传已久,至有士大夫间亦呼箸为快子者,忘其始也。”虽然明代已有人称“箸”为“快”,但清康熙并不承认民间将快加了竹字头的“筷”字。

这可以从《康熙字典》中仅收录“箸”而不收“筷”得到证明。但皇帝也难以抵挡民间怕犯忌,喜口彩的潮流。在《红楼梦》四十回,在贾母宴请刘姥姥一段中曹雪芹三处称“箸”,两次呼“筯”,而四次直接写明“筷子”。

筷子,看起来只是小小的两根木棍,用手拿住就可以使用,但是要注意的地方和规矩也很多,在世界上的餐具中都是****的。从用手抓食物到用筷子夹食,我们的祖先见证了人类历史和文明的发展。

还没有任何评论,你来说两句吧